“Elles ont franchi les portes d’un commissariat ou d’une gendarmerie pour chercher justice et protection. Au lieu de cela, 57 femmes retrouvées par Disclose ont été victimes de violences sexuelles commises par les fonctionnaires chargés de recueillir leurs plaintes. Révélations, en partenariat avec L’Oeil du 20 heures (France 2), sur un scandale ignoré par le ministère de l’intérieur.

Elles réclamaient justice et sécurité. Elles ont trouvé menaces et humiliations. Et pire encore.

- À Rouen (Seine-Maritime), en 2018, un policier fait chanter une femme venue porter plainte pour violences conjugales : une photo de sa poitrine en échange de la promesse d’« un bon magistrat » pour juger son dossier. « Tu n’oublies pas mon cadeau. LOL », insiste-t-il par texto.

- À Villeurbanne (Rhône), Fabien G. met toujours la main sur son arme lorsqu’il ordonne à des survivantes de violences intrafamiliales de se déshabiller dans son bureau fermé à clé. Il éclaire ensuite leur entrejambe à la lampe torche : « Je suis méticuleux dans mon enquête », se justifiera-t-il au tribunal, en janvier 2024, face aux huit femmes qui l’accusent d’agressions sexuelles.

- Dans un commissariat de Béziers (Hérault), l’acte de police a également bon dos. En février 2021, Kalim B. demande à une femme témoin dans une affaire de viol de se prêter à une « reconstitution » du crime. Il exige qu’elle se mette à quatre pattes sur un canapé, qu’elle retire son jogging et sa culotte, avant de se masturber devant elle.

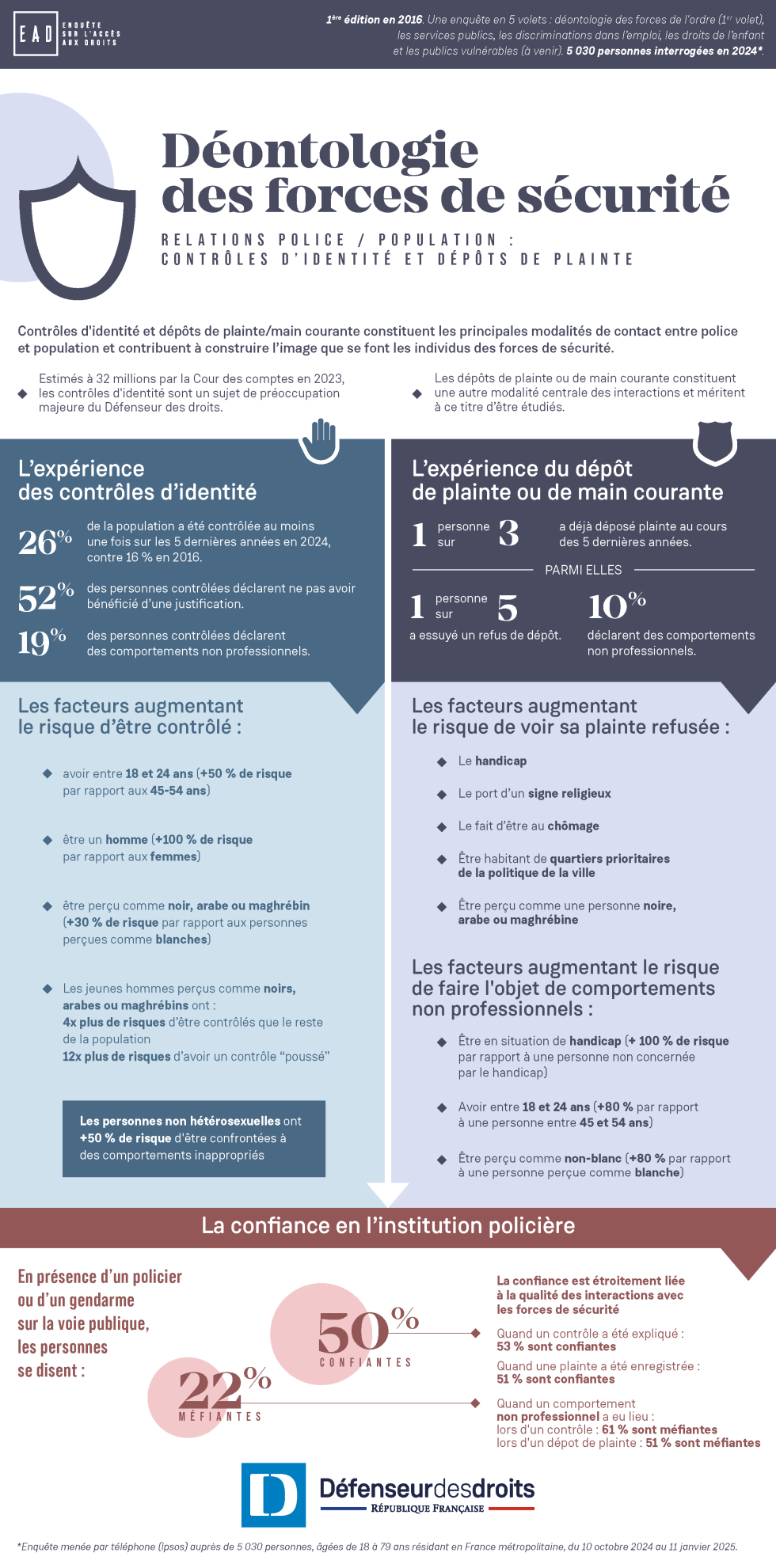

À peine imaginables, les affaires comme celles-ci sont pourtant nombreuses. Alors que le gouvernement promet que les forces de l’ordre « sont le premier rempart contre les violences faites aux femmes », Disclose, en partenariat avec L’Oeil du 20 heures (France 2), a retrouvé 57 femmes qui affirment avoir été harcelées, agressées ou violées par des policiers ou des gendarmes à la suite d’un dépôt de plainte. D’après notre enquête, trois victimes sur quatre étaient en situation de grande vulnérabilité au moment des faits : rescapées de féminicide, réfugiées, handicapée ou adolescentes fugueuses et sans ressources. Parmi elles, 37 femmes étaient confrontées à des violences conjugales.

À chaque fois, les agents impliqués — ils sont au nombre de 18 — ont détourné les moyens mis à leur disposition par l’État dans le but de commettre des violences sexuelles.

Le major d’une petite brigade du Nord de la France, par exemple, récupérait les coordonnées de ses cibles dans les fichiers internes de sa gendarmerie. Trente ans de service, marié, père de trois filles, Olivier P. jouissait de la confiance de ses supérieurs, qui le voyaient comme un gendarme exemplaire. Particulièrement investi, il s’emparait volontiers des dossiers de violences intrafamiliales. Et pour cause, ils lui donnaient accès à ce qu’il convoitait : les numéros de téléphone, adresses postales et e-mails de femmes vulnérables.

Assise dans le bureau de son avocate, Carole se souvient avec précision du premier SMS envoyé par Olivier P., en janvier 2013. À l’époque, cette pédiatre alors âgée de 34 ans subit les coups de son mari depuis de nombreuses années, mais cette fois il s’en est pris à leur fils. Elle porte plainte. « J’étais terrorisée », murmure-t-elle aujourd’hui, les bras serrés autour de son torse frêle, comme pour se protéger des mots qu’elle libère doucement. À peine est-elle sortie de la gendarmerie, l’encre de sa plainte encore fraîche, qu’Olivier P. lui écrit. Le fonctionnaire se présente « comme un ami, qui veut être là pour elle ». Carole repousse ses avances. Mais pendant des mois, le major insiste : elle est « spéciale », il admire son courage, elle mérite mieux. Et mieux, c’est lui. Le 31 mai 2013, il la contacte à nouveau, cette fois depuis son adresse e-mail professionnelle : « Si tu veux je viens prendre un café chez toi ». Carole finit par céder à celui qui incarne à ses yeux « la sécurité et la droiture », et aime se faire appeler « l’ange gardien ».

Près de dix ans après les premiers échanges, leur rencontre se serait soldée par un viol dans une forêt, le 1er juin 2023. Six mois plus tard, Carole est contactée par l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) et se décide à porter plainte. L’enquête révèle qu’entre 2005 et 2024, Olivier P. a fait au moins douze victimes. Il a fini par être condamné à trois ans de prison, dont six mois ferme, en 2024. Les juges ont retenu l’abus d’ignorance ou de faiblesse « en usant de son statut de gendarme aux fins d’obtenir des relations sexuelles », le harcèlement moral et le détournement de données personnelles. Aucune violence sexuelle n’a été reconnue par les magistrats, car les plaignantes ont été considérées comme consentantes, en dépit de leur état de vulnérabilité.

C’est l’une des aberrations soulevées par l’enquête de Disclose : malgré l’étendue des pouvoirs confiés aux policiers et gendarmes, aucun texte ne leur interdit explicitement d’entretenir des relations sexuelles avec des personnes rencontrées dans le cadre de leurs fonctions. Le code de la sécurité intérieure impose certes aux agents de se comporter « d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération », mais sans plus de détail. De manière générale, seul le détournement des fichiers internes est proscrit par la loi. Ce qu’il se passe ensuite ne compte pas. Même saisi directement par des victimes, le ministère de l’intérieur refuse de regarder le problème en face.

L’affaire de Thierry B. est emblématique. En septembre 2021, ce commandant divisionnaire, l’un des plus hauts grades dans la police, prend contact par texto avec Taous*, une jeune femme autiste. Il se présente comme son « humble serviteur », écrit qu’il veut prendre de ses nouvelles et devenir « son repère », lui, qui est entré dans la police pour « défendre la veuve et l’orphelin ». Taous, alors âgée de 28 ans, ne connaît pas cet homme. Elle l’a juste croisé au commissariat d’Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), où elle a porté plainte contre son ex-mari quelques jours plus tôt. « À mon niveau, je peux tout faire », lui écrit-il pour bien faire valoir son grade. Après plus d’une centaine de SMS envoyés parfois en pleine nuit, le gradé finit par montrer ses véritables intentions : il lui avoue qu’il a « envie d’elle » et lui « ordonne de se masturber ». Taous alerte le supérieur du commandant divisionnaire, qui lui conseille de s’adresser à l’IGPN.

Elle ne s’arrête pas là : le 14 décembre 2021, Taous écrit à Élisabeth Moreno, alors ministre déléguée à l’égalité femmes-hommes, qui transmet le dossier au directeur de cabinet de Gérald Darmanin, place Beauvau. Lequel prend sa plus belle plume pour lui répondre qu’il ne peut interférer, « en vertu du principe d’indépendance des pouvoirs ». Même son de cloche chez Éric Dupond-Moretti, le garde des sceaux de l’époque. Mais, cette fois, en vertu de « l’indépendance de l’autorité judiciaire ».

Gérald Darmanin oublie toutefois un autre principe : celui de l’indépendance des procédures pénales et administratives qui l’autorise à sanctionner un fonctionnaire sans attendre la décision d’un juge. En clair, le ministre aurait pu suspendre voire révoquer son homme. Or, il ne l’a pas fait.

Taous a obtenu gain de cause devant la justice en novembre 2022 : Thierry B. a été condamné pour harcèlement sexuel, mais il n’a pas été révoqué pour autant. Il a fallu attendre encore quatre mois pour qu’il soit suspendu… huit semaines, comme le confirme auprès de Disclose et L’Oeil du 20 heures le conseiller presse de Gérald Darmanin. Selon nos informations, « l’humble serviteur » est toujours en poste : il officie désormais au commissariat de Montreuil (Seine-Saint-Denis). Interrogé, le ministère de l’intérieur ne précise pas si le comportement du fonctionnaire fait l’objet d’une vigilance particulière. La question est pourtant loin d’être anecdotique : Thierry B. avait déjà reçu un avertissement pour des SMS à caractère sexuel envoyés à de jeunes recrues.

D’après notre enquête, un tiers des agents ayant agressé des plaignantes ont fait plusieurs victimes avant d’être sanctionnés.”